山奥にひっそりとたたずむ崖に作られた石窟寺院

インドに興味がある人なら、誰しも一度は耳にしたことがあるアジャンタとエローラの遺跡。インドの山奥にひっそりとたたずむ崖に作られた、はるか昔の遺跡というイメージはあるものの、それが仏教遺跡なのか、ヒンドゥー教遺跡なのか、はたまた何なのか、よくわからないまま世界が注目する遺跡として知られています。インドのどこにあり、いつ頃作られ、何がそんなにすごいのか?この目で見るまでは漠然としていた、この驚異の遺跡をご紹介します。

インド周遊8日間の旅<日本語ガイドがご案内>

アジャンタ石窟群とは?

大乗仏教の石窟・荘厳な仏像と壁画の空間

アジャンタ石窟群(英語表記:AJANTA CAVES)は、マハーラーシュトラ州アウランガーバードの北東約100kmにある、仏教遺跡です。紀元前200年頃から造営がはじまり、紀元後650年頃にかけて、上座部仏教(小乗仏教)と大乗仏教の石窟が時代を分けて建設されました。未完成の窟を含めて合計30窟あります。

上座部仏教(初期仏教)の石窟は5窟あり、シンプルな造りの仏塔(ストゥーパ)を中心とした「チャイティヤ窟(礼拝堂)」や「ヴィハーラ窟(僧院)」が特徴です。一方、大乗仏教の石窟は25窟あり、菩薩や仏の姿を描いた壁画、精巧な彫刻が特徴です。「弥勒菩薩」や「観音菩薩」など、大乗仏教の思想を反映した装飾が多く見られます。

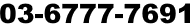

修行僧は通路や階段でつながる洞窟を往来する

アジャンタ石窟群は、ワゴーラー川(Waghora River)に沿って馬蹄形に広がる 全長約550メートル の断崖に掘られた、合計30の石窟から成る壮大な遺跡です。修行僧たちは、これらの石窟を行き来しながら、瞑想や礼拝、学問に励んでいました。

それぞれの石窟は断崖を掘削して作られ、洞窟同士は細い通路や階段でつながっていました。現在は安全のために整備された歩道があるものの、当時の僧たちは、岩肌に刻まれた不揃いな石段や狭い足場を慎重に渡りながら、日々の修行生活を送っていたと考えられます。

アジャンタ石窟群は単なる静寂な修行の場ではなく、修行僧たちが日々の行動を通じて仏法を実践する、生きた宗教都市のような役割を果たしていたのです。

アジャンタ石窟群の最大の見どころは?

第26窟・巨大な涅槃物とストゥーパ+仏像の礼拝堂

第26窟は、「ストゥーパ+仏像」の組合せが正面に対座して、左右を太い柱が建ち並ぶ壮麗な礼拝堂(チャイティヤ窟)です。柱の後ろは回廊になっており、入って左側の柱の後ろには、巨大な涅槃物(約7m)が横たわり、続いて仏陀の生涯や「ジャータカ(仏陀の前世物語)」のエピソードが石壁に刻まれています。

教科書にも登場するほど有名な「蓮華手菩薩」の壁画

最大の見どころは、第1窟にある壁画です。歴史の教科書にも登場するほど有名な「蓮華手菩薩」の壁画をはじめ、「金剛手菩薩」の壁画、「スバルディ・ジャータカ(須弥山の物語)」の壁画など、現存する石窟の中でも最も保存状態の良いとされる、古代インド美術の最高峰の彩色画が見られます。

| 施設名 | アジャンタ石窟群 |

| 住所 | マハーラーシュトラ州 |

| 営業時間 | 09:00~17:00 |

| 休館日 | 月曜日 |

エローラ石窟群とは?

硬い岩山を上から彫り込んだ見事な寺院

一方、アウランガーバードの北西約30kmに位置する、エローラ石窟群(英語表記:ELLORA CAVES)は、5世紀から10世紀にかけて造営され、仏教・ヒンドゥー教・ジャイナ教の3つの宗教の石窟が共存する点が特徴です。合計34窟が確認されており、それぞれの宗教ごとに異なる建築様式や彫刻が見られます。

エローラ石窟群が造営された5世紀から10世紀のインドは、特定の宗教を重視しつつも、異なる信仰を排除せずに共存を許容した時代でした。各王朝は支配地域の安定のために宗教的寛容であったこと、また当時のインドは東西貿易の重要拠点として、異国との交易や文化交流も活発だっとことも影響しているとされています。

第10窟の「ヴィシュヴァカルマ窟」

仏教石窟は12窟あり、主に5世紀から7世紀にかけて造営されました。僧院(ヴィハーラ)や礼拝堂(チャイティヤ窟)を中心に、仏陀や菩薩を描いた壁画や彫刻が施されています。代表的な窟として、第10窟の「ヴィシュヴァカルマ窟」があり、大きな仏像とストゥーパが見どころです。ジャイナ教石窟は5窟あり、9世紀から10世紀にかけて造営されました。内部にはティールタンカラ(ジャイナ教の聖者)の像が安置され、繊細な彫刻と静謐な雰囲気が特徴的です。特に第32窟は細部にわたる装飾が美しく、ジャイナ教独自の建築美が見られます。

エローラ石窟群の最大の見どころは?

最大の見どころ第16窟「カイラーサナータ寺院」

ヒンドゥー教の石窟は全部で17窟あり、7世紀から9世紀にかけて造営されました。中でも最大の見どころが、第16窟「カイラーサナータ寺院」です。この寺院はエローラ石窟群の中心的存在で、ヒンドゥー教の最高神のひとりであるシヴァ神を祀るために建てられました。名前は、シヴァ神の聖地とされる「カイラス山」に由来し、神の住まいを地上に再現することが目的とされています。堂内には、シヴァ神の乗り物である聖牛ナンディン像や、妃パールヴァティーとともに表された像、さらに叙事詩『ラーマーヤナ』に登場する魔王ラーヴァナがカイラス山を揺さぶる場面など、シヴァ神にまつわる神話が精緻な彫刻で壁面に描かれています。

20ルピー紙幣に描かれたカイラーサナータ寺院

カイラーサナータ寺院は、高さ約32メートルの岩山を上から垂直に掘り下げ、1つの巨大な岩を丸ごと彫り抜いて造られた、世界でも類を見ない一枚岩の彫刻建築です。全体の構造は精緻に設計されており、随所に施された繊細な彫刻は、当時の高度な石工技術と卓越した芸術性を伝えています。寺院を飾る神話のレリーフや象の彫像は、建築と彫刻が一体となった壮大な芸術作品であり、人類の創造力と信仰の結晶といえるでしょう。なお、このカイラーサナータ寺院は、インドの20ルピー紙幣の裏面にも描かれています。

| 施設名 | エローラ石窟群 |

| 住所 | マハーラーシュトラ州 |

| 営業時間 | 06:00~18:00 |

| 休館日 | 火曜日 |

アウランガバードの町

デカン高原の中央に位置する落ち着いた町

アウランガバードは、デカン高原のほぼ中央に位置する歴史的な町で、ムンバイやデリーのような大都会とは異なり、比較的落ち着いた雰囲気があります。もともと農業が盛んな町であり、綿花やトウモロコシ、サトウキビなどの農作物が豊富に収穫されます。気候は6月から10月が雨季、11月から4月が乾季であり、遺跡巡りに適した乾季には多くの観光客が訪れます。

タージマハル廟そっくりのビービー・カ・マクバラー

歴史的には、17世紀にムガール帝国の第6代皇帝アウラングゼーブが南インド統治の重要拠点として整備し、町の名は彼の名にちなんで「アウランガバード」と改められたという経緯があります。父のシャー・ジャハーン(タージ・マハル廟を莫大な費用をかけて建設)とは対照的に華美を避けたことで知られ、因縁なのか、彼の息子のアザム・シャーは母のために、祖父が建てたタージ・マハル廟そっくりの廟(ビービー・カ・マクバラー)をここに建て、現在では町の有名な観光名所となっています。

インドの歴史を伝える貴重な遺産

現代技術をしのぐ見事な建造物を背景に一枚

アジャンタとエローラ石窟群は、インドの宗教と芸術の歴史を伝える貴重な遺産です。特にエローラ石窟群は、仏教石窟(5世紀後半~7世紀)、ヒンドゥー教石窟(7世紀~9世紀)、ジャイナ教石窟(9世紀~10世紀)がそれぞれ異なる時代に造られた遺跡であることが特徴です。興味深いことに、それぞれの時代の支配者たちは、異なる宗教を否定することなく、対立や抑圧ではなく、平和的共存こそが、国を治める正しい方法として認識していたことがわかります。いつの時代も宗教が紛争の火種になる、そんな歴史を見てきた人類にとって、古代インドの王たちのこうした共存意識は現代に生きる私たちにも深い示唆を与えてくれていると強く感じます。